Maker Pi RP2040でGroveの温湿度センサーとOELDディスプレイを動かしてみました。

- 2022年5月7日

- 読了時間: 2分

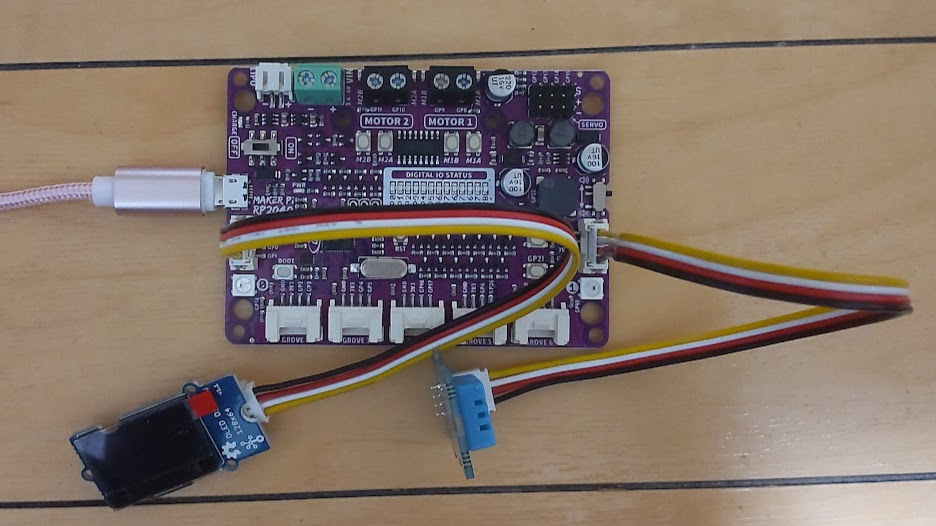

Maker Pi RP2040でGroveの温湿度センサーとOELDディスプレイを動かしてみました。

今回はMaker Pi RP2040のGrove1にOELDディスプレイ、Grove7に温湿度センサーを接続しています。

まず、通常の方法でMicroPythonのファームウェアをセットアップします。

ファームウェアセットアップする際には、microUSB端子の横にある電源をONにしておきます。

設定方法は下記のURLに記載されています。

URL: https://www.raspberrypi.org/documentation/rp2040/getting-started/#getting-started-with-micropython

また、当ブログでは下記の記事に記載しています。

次に、開発環境の設定していない場合は設定します。

当ブログでは下記の記事に記載しています。

準備が整ったらUSBケーブルをコンピューターに接続します。

おそらく、BOOTSELボタンを押しながら起動するのは初期設定のときのみで、

普段は普通の接続で大丈夫そうです。

Thonnyを起動し、インタプリタとして「MicroPython(Raspberry Pi Pico)」を選択します。

これは、右下のボックスをクリックして行うことができます。

Raspberry Pi Picoの準備ができたら、プログラムを用意します。

今回はGrove Shield for Pi Pico V1.0のメーカーのサポートページに温湿度センサーとOELDディスプレイの操作方法が記載されているのでそちらをベースに書き換えます。

メーカーのサポートページは下記のURLです。

まず、メインプログラムで使用する下記の2つのサブルーチンプログラムをそれぞれ、ファイルの新規作成 > コピペ > サイトにあるファイル名でRaspberry Pi Picoに保存します。このとき、ファイル名は**.pyまでつけないと、ファイルの呼び出しができません。

dht11.py

ssd1306.py

ファイルの保存場所

サブルーチンのファイルの準備ができたら、新規作成を選択後、メインプログラムコピペして、下記の箇所を書き換えて保存後に実行します。

うまくいけば、OELDディスプレイに温度と湿度が表示されます。

コメント